The Galapagos Islands have been famous for a century and a half, but even Charles Darwin did not suspect that the archipelago’s list of living wonders included coral reefs. It took until the 1970s before scientists realized that the islands do, in fact, have coral. But in 1983, the year the first major report on Galapagos reef formation was published, they were almost obliterated by El Niño.

This summer, a major coral survey found that some of the islands’ coral communities are showing promising signs of recovery. Their struggle to survive may tell us what is in store for the rest of the world, where almost three-quarters of corals are predicted to suffer long-term damage by 2030.

The Galapagos are a tough place for coral to grow. Directly on the equator in the eastern Pacific, the islands sit at the intersection of five major ocean currents, both warm surface currents and cool, deep currents.

The result is a marine climate that changes rapidly from island to island and season to season – not an ideal situation for organisms that are especially sensitive to changes in water temperature.

Yet, in the 1970s researchers discovered that numerous places in the 16-island archipelago did have coral, some of which had accumulated into reefs, especially in the warmer waters around the northernmost islands.

Then, the unusually strong 1982-1983 El Niño climate event brought warmer waters that killed over 90 percent of corals in parts of the Galapagos. Warm waters cause corals to lose their crucial symbiotic algae, which causes bleaching and leaves them more prone to disease.

Another strong El Niño in 1997-1998 threatened to seal their fate, but some corals managed to survive.

In June, a team of researchers with the Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation’s Global Reef Expedition, a six-year survey of coral reefs worldwide, spent 18 days aboard the Golden Shadow research vessel in the Galapagos, surveying the corals of eight islands. They wanted to see how the corals had recovered from the ravages of recent decades, and what were the most important factors that made them resilient to environmental disturbances.

“The Galapagos offered a unique field laboratory to help us better understand how temperature extremes and increasing acidity will affect the survival and growth of reef building corals in the future,” says Andrew Bruckner, chief scientist for the expedition.

Overall, the team found signs of coral recuperation at three northern islands: Marchena, Wolf and Darwin.

“That’s encouraging,” says team member Peter Glynn, co-author of the 1983 study. “The southern islands, though, are showing very little in the way of recovery to pre-1983 levels. On the other hand, the most common large corals were surprisingly abundant in the central and southern islands, even though they weren’t aggregated into reefs.”

Team member Derek Manzello of NOAA looked at how the relatively higher levels of carbon dioxide, CO2, in the waters around the Galapagos affected coral growth rates.

The islands owe their wealth of marine life to the deep, cold currents that bathe them in nutrients brought up from the ocean depths. These same currents also bring high amounts of CO2, a byproduct of decomposition. This situation could make the islands a window into the future of reefs around the world, since about a quarter of the CO2 produced in the past century has ended up in the ocean, where it makes the waters more acidic.

Acidic waters weaken reefs by interrupting the creation of calcium carbonate, the substance that provides their hard structure.

Manzello found CO2 levels in the northern islands were about 40 percent higher than they were in preindustrial times, based on samples taken from ice cores, which is similar to levels researchers are finding throughout the tropics.

In comparison, CO2 levels around the southern islands have roughly doubled since pre-industrial times, which could explain why corals there are not recovering as well as they are farther north.

Another member of the expedition, Iliana Baums of Penn State University, examined how two similar species of reef-building coral reproduce, and how this depends on the reef community surrounding them.

Porites lobata reproduces sexually, by releasing sperm and/or eggs into the water, which are carried off to found new coral.

Its identical-looking relative Porites evermanni often reproduces asexually, which can happen when pieces break off – in its case, from certain species of triggerfish biting off pieces of coral in search of mussels that live inside – and form new corals nearby.

Asexual fragmentation is limited to the immediate vicinity, while sexual reproduction can “reseed” new coral communities over much longer distances. In the Galapagos, the mussels are common but triggerfish of the right species are not.

Baums found that fragmenting Porites evermanni does not grow there as often, possibly because they need the fish to reproduce. So climate change could affect the coral not only by raising the water temperature, but also by how it affects the mussels and fish.

The Global Reef Expedition is a project of the Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation in Landover, Maryland. The goal is to survey and map remote coral reefs, often in countries who are not able to do it themselves, to help identify high-priority sites for protection.

Local scientists team up with researchers brought in by the foundation, which assumes all the costs. All data and maps are turned over to the host countries at the end of each mission.

The Global Reef Expedition started its six-year mission last year in the Caribbean, surveying reefs in the Bahamas, St. Kitts & Nevis, Jamaica, Navassa, Colombia and the Galapagos. The Golden Shadow is currently in the South Pacific, and will work its way west around the globe until 2017.

本月11日,守衛傳統領域運動「為Sra而跳」滿一周年,台東都蘭部落的拉監察、拉千禧與拉薩崠等三個年齡階級的青年,盛裝著傳統服,從都蘭鼻跳勇士舞到Sifi集會所。在這全長約兩公里的路途上,後方一台小發財車緩緩跟隨,上面載著老頭目與一群老人也穿著傳統服,老人家唱著勇士舞的古調,跟著青年的腳步徐徐前行,「你們人少沒關係,所以我們更要陪著你們啊!」

本月11日,守衛傳統領域運動「為Sra而跳」滿一周年,台東都蘭部落的拉監察、拉千禧與拉薩崠等三個年齡階級的青年,盛裝著傳統服,從都蘭鼻跳勇士舞到Sifi集會所。在這全長約兩公里的路途上,後方一台小發財車緩緩跟隨,上面載著老頭目與一群老人也穿著傳統服,老人家唱著勇士舞的古調,跟著青年的腳步徐徐前行,「你們人少沒關係,所以我們更要陪著你們啊!」

都蘭部落青年會會長高語堂觀察,這十多年的變化,不管是觀光客的侵擾,與美麗灣一案的爭議,部落青年都看在眼裡,有很深的感觸,也對部落該有的樣貌漸漸有了想法。當其中有成員懂得行政程序、公文等等公部門的「遊戲規則」時,部落便開始知道自己能用什麼辦法去努力拒絕抵擋。

都蘭部落青年會會長高語堂觀察,這十多年的變化,不管是觀光客的侵擾,與美麗灣一案的爭議,部落青年都看在眼裡,有很深的感觸,也對部落該有的樣貌漸漸有了想法。當其中有成員懂得行政程序、公文等等公部門的「遊戲規則」時,部落便開始知道自己能用什麼辦法去努力拒絕抵擋。 許多都蘭部落青年為了「以後要回部落生活」這個心願,而在外地努力勤奮的工作。這樣的認同,與文化的復興大有關係。在部落的青年每週找老人家學習唱古調,他們將老人家的歌聲錄下,隨時播放聽著,「我想要以後也可以用母語、用歌曲來回憶。」不但將老人的歌留下,也有不少成員試著創作自己的歌。

許多都蘭部落青年為了「以後要回部落生活」這個心願,而在外地努力勤奮的工作。這樣的認同,與文化的復興大有關係。在部落的青年每週找老人家學習唱古調,他們將老人家的歌聲錄下,隨時播放聽著,「我想要以後也可以用母語、用歌曲來回憶。」不但將老人的歌留下,也有不少成員試著創作自己的歌。

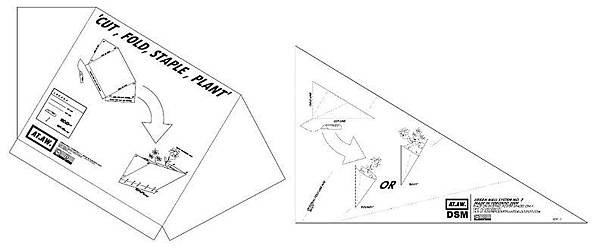

Eric Cheung 和Sean Martindale這兩個英國人,他們把本來貼在牆上的廣告海報,改造成了一個個花盆,讓都市的街景充滿了綠意。

Eric Cheung 和Sean Martindale這兩個英國人,他們把本來貼在牆上的廣告海報,改造成了一個個花盆,讓都市的街景充滿了綠意。

台灣常見的鮪魚有五種。名氣最響亮的是俗名黑鮪魚的藍鰭鮪,牠們是鮪魚家族中體型最大的成員,魚肚是上等的生魚片。全球拍賣價格最貴的是南方黑鮪,台灣俗稱「油串」,每公斤拍賣價動輒是黑鮪魚的兩、三倍。體型僅次於黑鮪魚的是有招牌大眼睛的大目鮪,台灣俗稱大目串,只是附近海域已經不多見。再來還有製成「海底雞」的長鰭鮪,是沙拉料理和早餐的常用食材,以及一年四季都吃得到的黃鰭鮪。

台灣常見的鮪魚有五種。名氣最響亮的是俗名黑鮪魚的藍鰭鮪,牠們是鮪魚家族中體型最大的成員,魚肚是上等的生魚片。全球拍賣價格最貴的是南方黑鮪,台灣俗稱「油串」,每公斤拍賣價動輒是黑鮪魚的兩、三倍。體型僅次於黑鮪魚的是有招牌大眼睛的大目鮪,台灣俗稱大目串,只是附近海域已經不多見。再來還有製成「海底雞」的長鰭鮪,是沙拉料理和早餐的常用食材,以及一年四季都吃得到的黃鰭鮪。

有鑒於黑鮪魚快被吃光了,人們退而求其次的黃鰭鮪可能也難逃有朝一日被吃光光的噩運,農委會水產試驗所發展黃鰭鮪養殖技術已經多年,只是鮪魚復育之路走來仍是艱辛。

有鑒於黑鮪魚快被吃光了,人們退而求其次的黃鰭鮪可能也難逃有朝一日被吃光光的噩運,農委會水產試驗所發展黃鰭鮪養殖技術已經多年,只是鮪魚復育之路走來仍是艱辛。

加拉巴哥群島過去一個半世紀大大出名,但達爾文應該不會預料到,群島的繽紛生態也包含了珊瑚礁──科學家一直到1970年代,才發現到加拉巴哥群島的確有珊瑚存在;但是,到了1983年,第一份研究加拉巴哥珊瑚礁形成的報告才剛出版,它們幾乎就被聖嬰現象摧毀了。

加拉巴哥群島過去一個半世紀大大出名,但達爾文應該不會預料到,群島的繽紛生態也包含了珊瑚礁──科學家一直到1970年代,才發現到加拉巴哥群島的確有珊瑚存在;但是,到了1983年,第一份研究加拉巴哥珊瑚礁形成的報告才剛出版,它們幾乎就被聖嬰現象摧毀了。 1983年進行研究的共同作者,也是本次研究團隊成員Peter Glynn說明,「這個結果令人振奮:雖然南部的島嶼看起來很難恢復到1983年以前的水平,另一方面,即便牠們不能造礁,常見的大珊瑚卻出乎意料的在中部及南部的島嶼茂盛生長著。」

1983年進行研究的共同作者,也是本次研究團隊成員Peter Glynn說明,「這個結果令人振奮:雖然南部的島嶼看起來很難恢復到1983年以前的水平,另一方面,即便牠們不能造礁,常見的大珊瑚卻出乎意料的在中部及南部的島嶼茂盛生長著。」

11月12日各媒體引述一項尚未經科學期刊審核發表的研究,大量報導「素食者膽固醇較低,會易引起中風」。但經「台灣素食營養學會」向該研究計劃主持人溫啟邦教授請教後,溫教授表示,他的研究報告是指中風可能是因膽固醇過低,不代表是吃素造成的,提醒外界不要斷章取義。

11月12日各媒體引述一項尚未經科學期刊審核發表的研究,大量報導「素食者膽固醇較低,會易引起中風」。但經「台灣素食營養學會」向該研究計劃主持人溫啟邦教授請教後,溫教授表示,他的研究報告是指中風可能是因膽固醇過低,不代表是吃素造成的,提醒外界不要斷章取義。

愛上噪音

愛上噪音