編按:台大氣候變遷與永續發展中心日前舉行「台灣面對氣候變遷政策建言發表會」,別從政策、風險調查與城市氣候治理的觀點,指出目前台灣在氣候變遷因應的不足與建議。與會學者多表示,政府雖已經逐漸重視氣候變遷議題,但在目前多半都停留在災害防救與政策宣導的層次,負責的組織事權不清,政策也缺少長遠的規劃和實際的措施,對於基礎資訊的調查亦不清楚,令人憂心。以下為出席學者發言稿與報告摘要,點出政府應有更整體、紮實的作為以因應氣候變遷。

葉俊榮:政府應將氣候變遷列為「極重要」議題來處理

氣候變遷為當前各國政府面臨的重大課題。台灣對氣候變遷有高度貢獻與高損害的雙重關聯,政府應將其列為「極重要的」議題來處理。我們認為,政府因應氣候變遷措施有三大面向的問題,分別為組織、政策與立法,每個面向都有檢討調整的必要。

氣候變遷為當前各國政府面臨的重大課題。台灣對氣候變遷有高度貢獻與高損害的雙重關聯,政府應將其列為「極重要的」議題來處理。我們認為,政府因應氣候變遷措施有三大面向的問題,分別為組織、政策與立法,每個面向都有檢討調整的必要。

在組織方面,目前對於氣候變遷的組織因應,較多非制度化的任務編組,而且在不同的部會零星建制,欠缺全盤規劃,且將減量與調適分屬不同機關辦理,形成政策的分離。我們認為,氣候變遷議題需要全盤思考並連結多元的資源力量,更應以高調的方式強調施政的重要性。因此,我們建議除了充實各部的職掌(例如環境資源部)外,宜透過立法在行政院下設置跨部會的氣候變遷政策統合與協調機制,由專責的政務委員主導,幫助行政院長結合各部會首長統籌氣候變遷決策。

在政策方面,政府雖然提出各種計畫與政策,但這些都容易淪為口號或僅處理邊緣的問題,欠缺高調的全面政策規劃。目前,溫室氣體減量的目標仍然定位不清,推動的調適綱領僅是學者進行研究計畫的累積,對於國際參與的方式與定位也大都流於制式與表面。我們認為,政府應該全面規劃氣候變遷政策的藍圖與進程,而不是停留在一再重複的「節能減碳」。政策的推動,應以市民社會的共識為基石,提出明確的減量目標,並且全面檢討氣候變遷的調適機制,政府機關人員必須更投入,不能僅仰賴個別的研究或調查計畫。在國際連動方面,必須釐清國際參與的目的及策略,並與國內政策連動思考。

在立法方面,目前立法行動遲滯零碎,且有往能源與產業傾斜的現象,忽略核心議題且未能與既有制度結合。我們建議,政府應該結合前述的政策藍圖,短期內提出因應氣候變遷的全面向框架性立法,並有計畫有決心地推動後續立法。具體的個別立法必須實質處理核心的減量與調適問題,並結合既有的環境影響評估、空氣污染防制法、災害防救以及環境責任等法制,提供氣候變遷立法因應的整體法制基礎。

整體檢驗台灣當前在組織、政策與立法面向的因應作為,我們認為目前所提出的項目看似多樣,但多淪於零碎片段,欠缺全面而深度的思考,無法形成有效健全的制度基礎,也因而無法感受政府的強烈用心與企圖。我們期待今日所提出的思考方向,能促成政府未來對氣候變遷議題有更紮實、全面而深層的作為。

周桂田:民眾不同意犧牲環境補貼經濟

我們從氣候變遷風險感知、永續社會風險認知、風險溝通,以及風險治理與專家政治四個方面進行相關的氣候風險調查,調查結果如下。

我們從氣候變遷風險感知、永續社會風險認知、風險溝通,以及風險治理與專家政治四個方面進行相關的氣候風險調查,調查結果如下。

1. 民眾已將氣候變遷視為全球最重要問題

台灣在全球化資訊開放與近年來氣候變遷相關議題(國光石化、極端氣候災害)背景下,民眾把氣候變遷視為全世界最嚴重的問題(76.4%)。以滿分10分作為嚴重性的評價,全體受訪者平均為8.42分 。對於氣候變遷能否停止(因一些作為減緩或大自然修復),台灣民眾較為樂觀,63.5%認為不是無法停止的,同時65.1%不認為氣候變遷問題被誇大。

2. 民眾已漸認同經濟發展與環境永續可以兼顧

台灣民眾有72.2%認為落實環保亦能促進經濟發展,69.1%不認為落實環保會阻礙經濟發展,也就是台灣民眾認為環保與經濟可以兼顧,亦有37.4%受訪者認為對抗氣候變遷可以對經濟成長有正向幫助。甚至有57.9%的受訪者認為政府調整高耗能、高污染產業結構會影響經濟成長時,仍然願意支持調整產業結構。

3. 民眾自評採取氣候變遷行動已有進步,尚待加強

40.4%表示已採取對抗或減緩氣候變遷的行動(包括大部分作到14.4%、以及一部分作到26.0%),不過也有近五成六(55.8%)受訪者表示沒有採取對抗或減緩氣候變遷的行動。

4. 高達八成以上民眾願付代價(willing to pay)支持再生能源發展、且大多數民眾不支持核能替代、近八成不同意將水資源優先給予產業園區而犧牲農民

台灣高達80.6%的受訪者認為替代性能源可以減少溫室氣體排放。但在核能替代方面,有高達八成二(81.6%)的受訪者願意捨棄價格較低的核能,而「以高電價支持再生能源」,只有一成二左右(12.2%)受訪者表示不願意。有58.5%受訪者表示不同意以核能替代火力發電來減緩二氧化碳排放,僅有三成四(34.1%)的受訪者對以核能減少二氧化碳增加看法表示同意。72.8%表示不同意將水資源優先給予產業園區而犧牲農民,僅有近一成九(18.7%)的受訪者對「政府應優先撥水予產業園區使用」看法表示同意。

5. 民眾願付代價維護環境、不同意政府犧牲環境補貼經濟

高達64.4%的受訪者願意「以較高賦稅來保護環境」,僅28.3%受訪者不願意。且有61.1%的受訪者對「政府開徵能源稅與環境稅」作法表示支持有29.3%受訪者表示不支持。同樣的,有59.3%受訪者表示不同意以油電補貼維護經濟發展,僅32.6%的受訪者表示同意。

6. 世代正義與永續發展意識提高

已有高達八成六(86.2%)的受訪者認為為了後代子孫,即使延緩經濟成長,仍然應該落實環保措施,僅10.6%受訪者表示不同意。

7. 風險溝通仍然缺乏、各種政府風險溝通指標偏低

民眾如此關心氣候變遷議題,但對氣候變遷相關資訊來源僅42.8%表示充足,產生的後果僅45.8%表示充足,對抗減緩的措施僅39.0%表示充足,可見台灣氣候變遷資訊仍須加強;另外,民眾也僅38.2%認為政府已經提出明確氣候變遷政策。並且63.1%受訪者認為政府氣候變遷資訊並不透明公開。

8. 風險治理方面普遍不足,且對政府信任度偏低

超過七成民眾對於政府(71.3%)、地方政府(71.1%)、民眾自身(75.7%)的對抗與減緩氣候變遷行動上,認為做得不夠。且民眾對政府對抗氣候異常的能力信任度僅24.6%,有高達六成八左右(68.1%)受訪者表示不信任。

9. 民眾普遍認為企業未負起企業社會責任

僅8.1%受訪者認為台灣企業有負起企業社會責任,來處理氣候變遷與能源消耗問題,卻有高達八成一左右(81.4%)受訪者表示沒有負起企業社會責任,同時有71.4%受訪者認為企業在氣候變遷對抗與減緩行動上做得不夠,有一成三左右(13.2%)的受訪者認為做得剛好,只有1.5%的受訪者認為做得太過頭。

10. 決策還需更加透明化、增加民間參與、積極與民間合作

僅有兩成二左右(22.1%)的受訪者對「政府氣候變遷相關決策已充分開放透明」看法表示同意,有高達67.4%受訪者表示不同意。至於政府是否已經積極與民間合作對抗氣候變遷則較高,41.2%表示同意,但也有近五成(49.5%)受訪者表示不同意。同時有88.9%民眾認為政府氣候變遷決策應該增加民間參與,僅有6.6%受訪者表示不同意。

11. 近半數民眾信任專家管理氣候變遷,但有爭議時不應依賴專家

近半數(43.5%)的民眾同意將氣候變遷政策交給專家,但有近五成一(50.8%)受訪者表示不同意。至於是否應充分信任專家方面,50.6%受訪者表示同意(包括非常同意14.3%、以及還算同意36.3%),但仍有近四成五(44.7%)受訪者表示不同意。但民眾並不認同若遇到政策爭議應相信政府委派的專家,有高達近七成一(70.8%)受訪者表示不同意,僅兩成二(21.7%)的受訪者同意將爭議交給專家。

林子倫:讓城市成為氣候治理關鍵節點

台灣城市氣候治理的困境包括經濟層面、制度層面、知識層面、政治層面與文化層面。

台灣城市氣候治理的困境包括經濟層面、制度層面、知識層面、政治層面與文化層面。

在經濟層面,主要的問題為自主財源缺乏與人力資源不足。自主財源的不足肇因於在目前體制下,地方政府缺乏足夠的財政基礎。在地方政府財源不足以執行氣候變遷政策時,中央政府的角色定位與補助款項即成為影響地方氣候政策的關鍵。地方政府雖曾提出可能增加地方收入的財政工具(如碳稅等),卻都受到中央與地方權限劃分的限制。惡化的財政狀況同時也造成人力不足的景況,各縣市對於氣候變遷負責人員的範疇界定亦有極大的差異。

在制度層面,又可進一步分為垂直與水平面向。垂直面向的問題為中央與地方權限不明確、氣候變遷相關法案延宕、國際參與合作的限制。中央政府的政策未定與法律的延宕,無法對氣候變遷的影響進行整合的回應,也使得地方政府的角色與責任連帶模糊不清。已有10個縣市加入地方環境行動國際委員會(ICLEI),已有顯著進展,中央應積極協助,強化合作。

水平面向的問題則有城市內部跨部門協調不足、跨域機制仍待建立、與NGO的合作模式有限。在各縣市內部分工部分,多由臨時性任務編組或在既有單位組織中進行任務分配。在跨域合作方面,目前是以北中南東為城市網絡的基本架構進行協調,但仍有權責劃分不清的情形。

此外,NGO主要扮演環境監測與宣導的角色,合作模式有限。

在知識層面,不論是涉及氣候變遷的專業知識或與地方差異相關的地方性知識,都有知識不足與資訊缺乏的問題。

在政治層面,氣候變遷議題的優先性仍有待提昇,在選舉導向的政治影響下,需要長期、有系統規劃的氣候治理政策,更受到極大的挑戰。

在文化層面,在缺乏強制性政策工具的情況下,如何讓民眾改變既有的行為、改變市民既有的習慣與意識,例如推動大眾交通工具、再生能源等,都有誘因不足的困難。同時,台灣的消費文化中明顯環境意識不足也有待克服。

整體而言,建議應從強化中央政府與城市氣候政策的連結、強化正式的水平溝通與協調平台、加強與國際社會的交流合作、增加各種利害關係行為人的參與、建立多層次的知識網絡等五大方面來因應目前城市氣候治理的困境。讓城市成為氣候變遷的全球化與在地化之關鍵網絡節點,在全球地方化的過程中,城市將扮演更主導性的角色,也可透過跨國城市間的合作,開啟台灣城市氣候外交的新網絡。

每年隨著季節的更迭,位處環太平洋島鏈中心位置的台灣總有成千上萬的候鳥造訪或路過台灣作客。首先,每年九、十月「赤腹鷹」和「灰面鷲」率先乘著第一波南下的冷鋒過境台灣,在南台灣的恆春半島掀起賞鷹的熱潮,初秋走一趟恆春半島和遠道而來的猛禽說:「Hello!」,感受「落鷹」&「起鷹」的鷹揚之美吧!或者隔年三、四月時,在八卦山、大肚山台地上給北返繁殖的同一群嬌客誠摯的祝福,期待來年寶島再重逢。

每年隨著季節的更迭,位處環太平洋島鏈中心位置的台灣總有成千上萬的候鳥造訪或路過台灣作客。首先,每年九、十月「赤腹鷹」和「灰面鷲」率先乘著第一波南下的冷鋒過境台灣,在南台灣的恆春半島掀起賞鷹的熱潮,初秋走一趟恆春半島和遠道而來的猛禽說:「Hello!」,感受「落鷹」&「起鷹」的鷹揚之美吧!或者隔年三、四月時,在八卦山、大肚山台地上給北返繁殖的同一群嬌客誠摯的祝福,期待來年寶島再重逢。

陽光下,調查船緩緩行駛,研究員於船首觀察波光粼粼的廣闊海面。微風徐徐,波瀾不興,很海派的悠閒。

陽光下,調查船緩緩行駛,研究員於船首觀察波光粼粼的廣闊海面。微風徐徐,波瀾不興,很海派的悠閒。

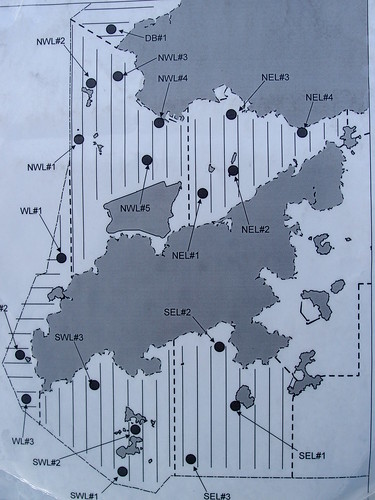

拍完Wingo與牠的同伴後,調查船返回航道。資深調查員Vincent說,監測主要依照事先設定的穿越線行駛,力求涵蓋整個調查水域,過程中必須記錄海象、氣候以及在路線區域內遇見的白海豚。

拍完Wingo與牠的同伴後,調查船返回航道。資深調查員Vincent說,監測主要依照事先設定的穿越線行駛,力求涵蓋整個調查水域,過程中必須記錄海象、氣候以及在路線區域內遇見的白海豚。

洪家耀說,自己一開始只是克盡學術研究員的本分,記錄、分析這些居住在香港海域裡的鯨豚,但知道得越多,有感人類囿限於成長=無止境開發的價值觀中,很少/完全不在意環境遭到犧牲,不停奪取、壓縮中華白海豚的生活空間。為了讓更多人重視環境問題,因此投身保育,一做就是17年。

洪家耀說,自己一開始只是克盡學術研究員的本分,記錄、分析這些居住在香港海域裡的鯨豚,但知道得越多,有感人類囿限於成長=無止境開發的價值觀中,很少/完全不在意環境遭到犧牲,不停奪取、壓縮中華白海豚的生活空間。為了讓更多人重視環境問題,因此投身保育,一做就是17年。

以NGO/NPO的角色推動保育並不容易,對研究員出身的他來說,其實最困難的就是拿捏研究與保育工作量的分配,這兩樣工作都非常花時間,太多事情要做、可以做。

以NGO/NPO的角色推動保育並不容易,對研究員出身的他來說,其實最困難的就是拿捏研究與保育工作量的分配,這兩樣工作都非常花時間,太多事情要做、可以做。

即便如此,他們對待外人依舊友善,當地有一種樹薯(Manihot esculenta),他們將之煮熟磨成粉後加入唾液,發酵成一種酸稠的飲料(與台灣原住民釀小米酒方式雷同),每當有客人來時,這種飲料就是最好的待客之道。而假如跟他們成為朋友後,分享煙草更是一種友誼的表現方式。

即便如此,他們對待外人依舊友善,當地有一種樹薯(Manihot esculenta),他們將之煮熟磨成粉後加入唾液,發酵成一種酸稠的飲料(與台灣原住民釀小米酒方式雷同),每當有客人來時,這種飲料就是最好的待客之道。而假如跟他們成為朋友後,分享煙草更是一種友誼的表現方式。

目前歐盟正進行「環境影響評估」(EIA)的修法,首次讓政府在審查可能會影響環境的大型計畫時,納入氣候變遷、生物多樣性、災難預防和能源效率考量。

目前歐盟正進行「環境影響評估」(EIA)的修法,首次讓政府在審查可能會影響環境的大型計畫時,納入氣候變遷、生物多樣性、災難預防和能源效率考量。