As the changing climate brings more extreme weather – hurricanes, floods and drought – human health hazards are increasing, warn the world’s top health and weather officials. The “Atlas of Health and Climate,” published today jointly by the World Health Organization and the World Meteorological Organization, pinpoints the most pressing current and emerging challenges.

The “Atlas of Health and Climate” gives practical examples of how the use of weather and climate information can protect public health. Its publication today marks a new collaboration between the international public health and meteorological communities.

“This Atlas is an innovative and practical example of how we can work together to serve society,” said Michel Jarraud, secretary-general of the World Meteorological Organization, WMO.

The Atlas was released at a three-day Extraordinary Session of the World Meteorological Congress that opened today in Geneva. Here, delegates from the WMO’s 183 member governments will discuss the structure and implementation of the draft Global Framework for Climate Services.

A United Nations-wide initiative spearheaded by WMO to strengthen the provision of climate services to the benefit of society, especially the most vulnerable, the framework focuses on top four priorities – health, food security, water management and disaster risk reduction.

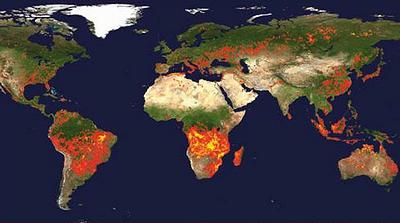

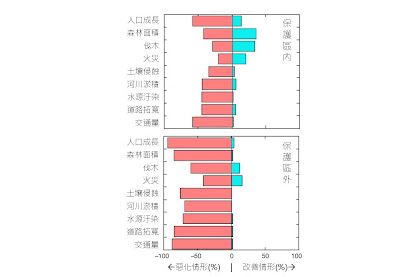

Hurricanes, cyclones, floods and drought affect the health of millions of people each year. Climate variability and extreme conditions such as floods can trigger disease epidemics – diarrhea, malaria, dengue and meningitis – which cause death and suffering for millions more.

“Prevention and preparedness are the heart of public health. Risk management is our daily bread and butter. Information on climate variability and climate change is a powerful scientific tool that assists us in these tasks,” said Dr. Margaret Chan, director-general of the World Health Organization, WHO.

“Climate has a profound impact on the lives, and survival, of people,” said Dr. Chan. “Climate services can have a profound impact on improving these lives, also through better health outcomes.”

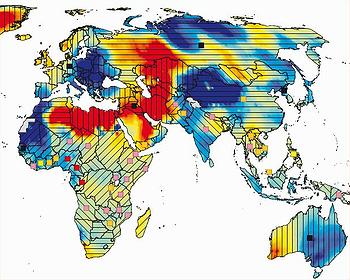

For instance, the Atlas shows how information on unusual rainfall events, overlaid on a map with 2010 reported cholera cases from the countries where access to water and sanitation remains poor, indicate priority areas for further research and health intervention.

Until now, Chan and Jarraud agree, climate services have been an underutilized resource for public health. But where these services have been utilized they have been effective. Case studies in the new Atlas illustrate how collaboration between meteorological, emergency and health services is already saving lives.

For example, the death toll from cyclones of similar intensity in Bangladesh has been reduced from around 500,000 in 1970, to 140,000 in 1991, to 3,000 in 2007, due to improved early warning systems and preparedness.

“Stronger cooperation between the meteorological and health communities is essential to ensure that up-to-date, accurate and relevant information on weather and climate is integrated into public health management at international, national and local levels,” said Jarraud.

Heat extremes now expected to occur only once in 20 years, may occur every two to five years by the middle of this century, the officials project.

At the same time, the number of older people living in cities will almost quadruple globally, from 380 million in 2010, to 1.4 billion in 2050. Cooperation between health and climate services can create measures to better protect people in this vulnerable group from heat stress during periods of extreme weather.

“Shifting to clean household energy sources would both reduce climate change, and save the lives of some 680,000 children a year from reduced air pollution,” they said.

The Atlas also shows how meteorological and health services can collaborate to monitor air pollution and its health impacts.

Maps, tables and graphs assembled in the Atlas make the links between health and climate clear. In some locations the incidence of infectious diseases such as malaria, dengue, meningitis and cholera can vary by factors of more than 100 between seasons, and can vary greatly between years, depending on weather and climate conditions.

Stronger climate services in countries where these diseases are endemic can help predict the onset, intensity and duration of outbreaks, said Jarreau and Chan.

The unique Atlas also shows how the relationship between health and climate is shaped by other vulnerabilities, such as those created by poverty, environmental degradation, and poor infrastructure, especially for water and sanitation.

原名吉洋人工湖,預定地在高雄市旗山區、美濃區、屏東縣里港鄉,屬於台糖手巾寮農場、土庫農場,總面積697公頃,有效庫容約5500立方公尺,分為ABCDE五個湖區。水利署修正後第一期工程先做E區183公頃,有效蓄水量1500萬噸,每天可供水10萬噸。

原名吉洋人工湖,預定地在高雄市旗山區、美濃區、屏東縣里港鄉,屬於台糖手巾寮農場、土庫農場,總面積697公頃,有效庫容約5500立方公尺,分為ABCDE五個湖區。水利署修正後第一期工程先做E區183公頃,有效蓄水量1500萬噸,每天可供水10萬噸。

目前保護區管理局共有14名工作人員,擔負保育救護、科學研究、巡航執法及教育推廣等任務。負責野外監測的助理研究員林文治,2年來進行Photo ID(照片辨識)資料庫建立及調查。根據2011年的資料推估,保護區內約有802頭白海豚。而香港部分則約有70餘頭。

目前保護區管理局共有14名工作人員,擔負保育救護、科學研究、巡航執法及教育推廣等任務。負責野外監測的助理研究員林文治,2年來進行Photo ID(照片辨識)資料庫建立及調查。根據2011年的資料推估,保護區內約有802頭白海豚。而香港部分則約有70餘頭。

而看著傍晚時分的香洲漁港內(位於珠海市)停滿來自中、港、澳、台等地的船舶,不難想像漁場內僧多粥少的狀態,白海豚必須與這些現代化漁船競爭。

而看著傍晚時分的香洲漁港內(位於珠海市)停滿來自中、港、澳、台等地的船舶,不難想像漁場內僧多粥少的狀態,白海豚必須與這些現代化漁船競爭。

中國的白海豚保育工作大致上由國家發動,除了珠江口的白海豚國家級自然保育區、廈門的海洋珍稀物種保護區,今年(2012)

中國的白海豚保育工作大致上由國家發動,除了珠江口的白海豚國家級自然保育區、廈門的海洋珍稀物種保護區,今年(2012)

孟加拉行動者喜妲‧哈山(Syeda Rizwana Hasan)曾為環境訴訟辯護,上過無數次最高法院。然而2005年一次出庭的回憶,對她來說特別深刻。

孟加拉行動者喜妲‧哈山(Syeda Rizwana Hasan)曾為環境訴訟辯護,上過無數次最高法院。然而2005年一次出庭的回憶,對她來說特別深刻。

如果一點綠意可以幫助巴爾的摩衰敗的港口恢復元氣,更多的綠意又怎麼會有壞處?這是市政府、州政府和聯邦政府官員們正在思索的問題,他們正審酌當地一個碼頭鉅子的計畫:用一塊大型的浮島溼地填補內港未使用的某個角落。

如果一點綠意可以幫助巴爾的摩衰敗的港口恢復元氣,更多的綠意又怎麼會有壞處?這是市政府、州政府和聯邦政府官員們正在思索的問題,他們正審酌當地一個碼頭鉅子的計畫:用一塊大型的浮島溼地填補內港未使用的某個角落。

Kottlowski解釋道,颶風在溫暖海域更容易形成,而大西洋每40年有一個升溫的周期變化。我們現在就處在這個週期的中段。大多數氣候學家認為,未來15年中,我們將處於較暖和的階段。同樣的情況亦發生在1950年代與1930年代。這與氣候變遷沒有關係。

Kottlowski解釋道,颶風在溫暖海域更容易形成,而大西洋每40年有一個升溫的周期變化。我們現在就處在這個週期的中段。大多數氣候學家認為,未來15年中,我們將處於較暖和的階段。同樣的情況亦發生在1950年代與1930年代。這與氣候變遷沒有關係。

「第六屆自然生命印象-城市自然地圖短片徵選」網路人氣票選開跑了,今年最佳人氣獎落誰家呢?由你來決定!

「第六屆自然生命印象-城市自然地圖短片徵選」網路人氣票選開跑了,今年最佳人氣獎落誰家呢?由你來決定! 只要進入

只要進入