儘管當代農業科技和技術有助於提升農業的韌性和產量,但一些證據顯示,氣候變遷已對全球糧食的質與量造成相當的影響。雖然很難將氣候變遷的影響與其他變化趨勢抽離出來,不過美國史丹佛大學最近一項研究發現,如果沒有氣候變遷,自1980年以來全球玉米和小麥的產量本可提高5%。

近來美國、中國和俄羅斯旱災造成穀物歉收,衝擊全球糧食供應的結果,也預示了人類面對氣候變遷顯然將難以招架。

更多氣候災害 低緯度國家難適應

在其他條件不變之下,二氧化碳濃度變高,也就是氣候變遷的主因,可能讓加稻米、黃豆與小麥的產量增加。然而,氣候變化還會影響作物生長季的長度與品質,使得農人可能因更密集的乾旱、洪水或天然火災而蒙受作物損失。

根據政府間氣候變遷小組(IPCC)2012年的報告預測,未來中高緯度地區的糧食生產條件將獲改善。這些地區包括美國北部、加拿大、北歐與俄羅斯。相反地,地中海區域、部分澳洲等亞熱帶及低緯度地區的生產條件將可能惡化。舉例來說,整個非洲的雨育農業(rain-fed agriculture)收穫量在2020年前可能暴跌5成。除此之外,如果全球氣溫上升超過攝氏1至3度,將有更多區域承受農作生產條件惡化的苦果。

未來全球糧食的生產狀況將與社會適應氣候變化的能力息息相關。另外還將面臨其他壓力的挑戰,例如與生質作物的土地競奪。IPCC報告結論指出,較貧窮的低緯度國家恐將難以適應攝氏3度以上的暖化衝擊,而富裕的高緯度國家可能有更強的適應力來應付和利用不斷變化的氣候條件。

從未經歷的劇變 結果仍是未知

不過,我們也不能完全忽視氣候變遷可能帶來的「驚喜」。科學預測充滿了許多不確定性。過去一千年來,世界從未經歷如此劇烈的氣候變化,因此,我們無從得知現實生活中農業體系將如何反應。舉例來說,科學界對氣候變遷與病蟲害及蜜蜂等授粉者之間複雜的相互關係,依然一知半解。此外,氣候模型也很難預測詳細的局部環境變化。然而這類的變化,特別是極端氣候,對糧食生產深具影響。

全球漁業是另一個迫在眉睫的危機。至少半數以上的世界人口仰賴漁業做為重要的蛋白質來源,而過度捕撈和污染已對漁業資源造成壓迫。海、河與地表水暖化,以及海平面上升和冰山融化都會對許多魚類造成不利的影響。有些海洋魚類已開始移動至高緯度海域求生,但極地與淡水魚類卻無處可逃。此外,海洋吸收大量二氧化碳造成海洋酸化,也會對海洋生態系統造成直接衝擊。

氣候變遷之外 糧食安全更大的挑戰

但這些對全球70億人口的糧食安全──糧價與糧食供應──又意味著什麼呢?2011年英國政府科學辦公室(Government Office for Science)智庫「前瞻」(Foresight) 發表報告指出,至少在短期內,氣候變遷的影響不會太大。未來十年全球糧食需求的快速成長才是糧食安全的主要挑戰。

依照目前的推估,2050年之前全球將得餵飽新增的10到30億人口的肚子。而當經濟變得更富裕,人們的飲食習慣也會改變,開始要求更多食物和過量的肉類,連帶大幅提高生產每卡洛里所需的土地和水資源。綜合這些因素來看,未來的趨勢將指向上揚且波動不斷的食物價格。

如同 2007~2008 年食品價格飆升的經驗所示,最貧困的國家和社群將是最早和最大的受害者。「前瞻」報告認為,國際政策將需在此扮演重要角色。即便是全球糧食供應充足的今日,全球仍有將近十億人口營養不良。

最後,糧食生產本身會排放許多溫室氣體,並造成世界許多地區的環境惡化。農業佔了 15%的溫室氣體排放量,與交通運輸的排放量不相上下。如果將土地使用變更與更廣泛的食物系統納入計算,糧食生產造成的排放比例可高達30%。這意味著若要控制氣候變遷的長期衝擊,糧食的生產不僅必須對氣候有更強的韌性,也必須變得更永續與低碳才行。

【參考資料】

- 英國衛報(2012年9月19日),How will climate change affect food production?

「節能就是廢核的替代方案」,回應對反核將造成缺電的質疑,近年民間團體喊出「減六除四」,認為藉著節能的手法,全國共同減去6%的電力需求,便可以將核四所能產生的電力省去。

「節能就是廢核的替代方案」,回應對反核將造成缺電的質疑,近年民間團體喊出「減六除四」,認為藉著節能的手法,全國共同減去6%的電力需求,便可以將核四所能產生的電力省去。

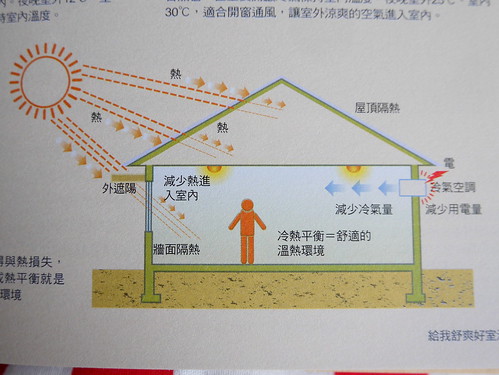

開對窗戶,將使通風與採光都得到解決,邱繼哲對自己的發明「雙層窗」滿意,直說「非常圓滿」。雖然目前市面上有推出雙層玻璃的窗戶,可以達到隔熱與隔音的效果,但所費不貲,邱繼哲的設計則是將一面百葉窗的前後兩面各安裝了可以推動的玻璃窗,成為雙層窗,相較之下,同樣可以達到隔熱隔音、價錢也更加親人,而且同時可以藉由開關窗、控制百葉窗的進光量來進行多種模式的調整,來隨時因應天氣。

開對窗戶,將使通風與採光都得到解決,邱繼哲對自己的發明「雙層窗」滿意,直說「非常圓滿」。雖然目前市面上有推出雙層玻璃的窗戶,可以達到隔熱與隔音的效果,但所費不貲,邱繼哲的設計則是將一面百葉窗的前後兩面各安裝了可以推動的玻璃窗,成為雙層窗,相較之下,同樣可以達到隔熱隔音、價錢也更加親人,而且同時可以藉由開關窗、控制百葉窗的進光量來進行多種模式的調整,來隨時因應天氣。

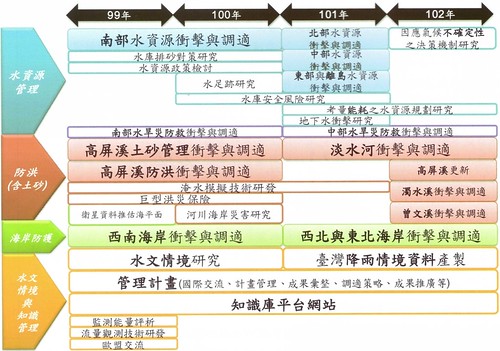

氣候變遷調適概念如何化為在地行動?光看《國家氣候變遷調適綱領》是不夠的!行政院環保署與社團法人社區大學全國促進會昨(9日)在台北NGO會館舉行「氣候變遷與在地挑戰」工作坊,集結8所社區大學集思廣益,將《國家氣候變遷調適綱領》轉化成調適教案與行動方案,從民間做起,為面對未來環境挑戰做準備。

氣候變遷調適概念如何化為在地行動?光看《國家氣候變遷調適綱領》是不夠的!行政院環保署與社團法人社區大學全國促進會昨(9日)在台北NGO會館舉行「氣候變遷與在地挑戰」工作坊,集結8所社區大學集思廣益,將《國家氣候變遷調適綱領》轉化成調適教案與行動方案,從民間做起,為面對未來環境挑戰做準備。