常看中國的「錢進人民幣」等專題節目,介紹農漁民如何透過技術改良,倚賴農業賺進幾個億,但是看久總覺得缺少什麼,在發展農村經濟外,少了一些有關環境保護的自然思維。直到遇到林大聲,想法完全改觀,一位先談環境,再談生計的廈門熱血青年。

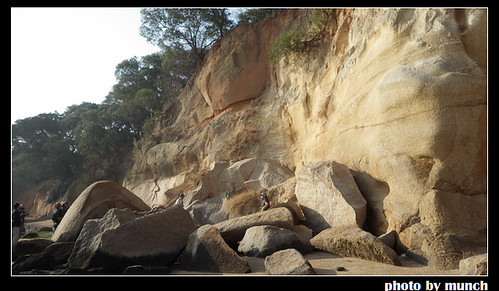

鱷魚嶼位於廈門灣中心,離金門很近,船程不到一小時,但是走小三通,依舊要先到廈門入境,在轉往小碼頭,搭乘私人小船登島。船行中,看著高度水泥化的廈門海岸,一個瘋狂開發的區域,讓人驚心。直到靠近鱷魚嶼,才發現小小島嶼像一座海上綠洲,就鑲在藍海之上,灰色海灣中的綠色翡翠。

鱷魚嶼面積不大,呈現狹長形,狀如鱷魚伏海,整座島步行繞一圈,不用一個小時。島上都是樹林,一側灘上生長紅樹林,島嶼外圈有許多圍網,從事生態養殖。目前無碼頭,登島需看潮水,搶灘上岸。

其實在早期,鱷魚嶼不是這般綠,它的轉變是一個很長的故事,一切要從林大聲的父親,林北水先生開始說起。

話說明末,鄭成功守金門想復興,為建造船艦,金廈海域的島嶼,島上樹木都被伐過一圈,鱷魚嶼不例外。到了1970年代中國大開發時期,產業大隊登上鱷魚嶼,島上樹木又被伐過一次,整座島已經光禿禿。

話說明末,鄭成功守金門想復興,為建造船艦,金廈海域的島嶼,島上樹木都被伐過一圈,鱷魚嶼不例外。到了1970年代中國大開發時期,產業大隊登上鱷魚嶼,島上樹木又被伐過一次,整座島已經光禿禿。

58歲的林北水先生廈門人,20多年前和朋友一起承包下鱷魚嶼的經營權,朋友想從養殖著手,但是當時面臨喪父的林北水,只是想找個地方療傷。他說,父親的過世,讓他打擊很大,想找個地方躲起來。但是一到島上,住久了,開始想種樹,就是簡單一個念頭,一種就是20多年。

林北水在小島上種樹,成了廈門傳奇,更精確說是街坊笑柄,有人租島不用,盡想種樹,笑他是和尚登島唸經,唸久了頭殼壞了。別人笑,林北水不以為意,堅持著種,但是種樹門外漢,加上小島缺水,樹木怎麼種怎麼死,合夥人看這樣搞不是辦法,退出離開。個性倔的林北水,籌錢一人承包島嶼,開始到處請教種樹,甚至開船載水到島上澆灌。

一度,家人全不諒解,這種拋家棄子守島種樹的瘋狂行徑,但是樹漸漸種活,一棵棵成長,靠海種上防風木麻黃,島內種桉樹,前後種下20多萬棵樹苗,才維繫出近萬棵大樹。把種樹當志業,林北水都唬家人說,樹種大就可砍來賣錢,但是從來不捨得砍一棵,家人日久,見他真心,也是感動,開始上島幫忙,於是從一個人作,變成一家人作。

種著,種著,樹越來越大,讓原本黃土的島嶼,開始變得綠意,一些鳥類也開始上島棲息。專家來看,肯定林北水保育之功,媒體來拍,全國都知道廈門海上有這一號奇人,林北水從此不再是街坊笑柄,成了鄉里之光,就算不認同光種樹不賺錢的行徑,也是敬他愛護土地的心意。

一切開始順遂,林北水享受種樹島主的美名,但是1999年一場颱風,一夜掃掉上千棵樹,林北水心血一夕成空。他說,看著種活的樹,倒成一遍,一切要重頭來,當時真的想不開,曾經到崖邊,想說跳下去,一切解脫。

一切開始順遂,林北水享受種樹島主的美名,但是1999年一場颱風,一夜掃掉上千棵樹,林北水心血一夕成空。他說,看著種活的樹,倒成一遍,一切要重頭來,當時真的想不開,曾經到崖邊,想說跳下去,一切解脫。

林北水沒跳,繼續種,但是他沒想到,在土地上長年種樹,卻也在兒子的心頭種下保育之苗。林大聲從小看著瘋狂老爸種樹,也不知是想幫父親,還是上島太久,也被自然感動。2008年,林大聲毅然辭掉電機廠工作,一股腦登島要幫父親種樹,這下換成林北水惱了!兒子丟了好工作,竟然也要來種樹。

如蛹化蝶,世代傳承!林北水惱著兒子辭職不商量,更憂自己度過的艱苦,兒子又要承受,但是心裡卻是感動,自己的理念,兒子認同,還要來實踐。林北水說,當兒子林大聲說辭職要上島幫種樹,心情是百感交集,自己都堅持如此,如何勸他放棄。

於是,父子倆一起上島種樹,林北水有島主封號,林大聲也成為朋友口中的「鱷少」,鱷魚嶼的少東,或是戲稱他「土豪」,擁有一島之土豪,鄉里盛傳一人種不稀奇,二代種才傳奇。

林大聲是年輕人,懂得接受新訊息,想法也很多。他到島上看見父親種的樹,最易受害是海岸線上的土地侵蝕,也觀察到自然生長的紅樹林區,有著固灘固岸的作用,於是他思考廣種紅樹林,恢復島嶼灘岸的自然樣貌。

父親島上種,兒子灘上植,剛開始林大聲買植株種,也是存活率不高,他透過網路找訊息,也拜訪濕地團體學習,漸漸開始有了經驗,何時種,那裡種,尋著淤沙的背風面,開始讓島嶼圍上綠色的圍裙。

父子倆,一顧山,一顧灘,媒體報導,人們好奇,漸漸鱷魚嶼開始有訪客。林大聲當成交流學習,遊客上島幫種紅樹林,順便欣賞小島風景。

一日來回,變成留宿需求,林大聲整理一片林地,開設露營場所,他不想搞太多水泥建設。於是,鱷魚嶼變成廈門灣裡,一個自然學習中心,學校來,企業來,環團來,大家都來看看水泥海灣中的綠色傳奇。

原本鱷魚嶼灘上,圍著一圈養殖圍網,多數許多承租戶來灘上養蝦、養魚,多數是不撒飼料的自然養殖,收成時好時壞。林大聲幾年的紅樹林復種,一些灘地被鞏固,下灘觀察,濕地生態越來越豐富,鱟也增加,蟹也出現,甚至魚種變多。

他開始思考,如何讓紅樹林和養殖漁塭共生,營造一個全自然養殖的模式。他用自家的養殖漁塭實驗,灘地種紅樹林,前方是灘地養殖區,其中深挖幾個大池。結果他發現,一個食物鏈產生,紅樹林提供浮遊生物給魚、蟹、蝦當食物,同時又是小魚躲藏,大魚避寒的處所,反過來魚、蝦、蟹的排遺,又成紅樹林的肥份。

他開始思考,如何讓紅樹林和養殖漁塭共生,營造一個全自然養殖的模式。他用自家的養殖漁塭實驗,灘地種紅樹林,前方是灘地養殖區,其中深挖幾個大池。結果他發現,一個食物鏈產生,紅樹林提供浮遊生物給魚、蟹、蝦當食物,同時又是小魚躲藏,大魚避寒的處所,反過來魚、蝦、蟹的排遺,又成紅樹林的肥份。

生態漁塭的出現,讓林北水父子開始有了收入,絕對自然的鮮蝦、美蟹,成為大城市的訂購品。林大聲固定出貨量,不想一網打盡,留著族群自然繁衍,問他魚貨到哪去?他露出驕傲又靦腆的笑意回答,牠們都搭飛機到北京。

一切開始算順遂,但是風暴依舊未過,林大聲一直有兩個苦惱!

一個是沿岸太開發,許多海漂垃圾一直來,堵在養殖漁網上,或是漂到海島灘地上,他們一家人天天清,還是清不完日夜來襲的垃圾大軍。這次見學團體登島,作垃圾清理和分類,短短一小時,撿出一大堆垃圾,漁類用具、生活用品、工廠廢料,五花八門的相當驚人。

面對垃圾來襲,林大聲很苦惱,只能勤加清理,希望沿岸改變加強垃圾處理。但是另一個苦惱,就很憂慮,問題也是沿岸太開發,腦筋動到鱷魚嶼。

廈門的經濟開發,目光看上這塊海上綠洲,有財團想開發鱷魚嶼成為遊艇休閒島,當地政府也趁災害維修,開始建造一座碼頭,並且佔據一塊工地。林大聲家族有租權,但是會到期,甚至面對地方政府的開發強勢,心裡很憂慮。

2013年,林大聲因為父子倆在島嶼的環保行動,獲得福特環保獎,他要到北京去領這個世界級的殊榮。他說,領獎很高興,獎金對苦撐的家人,不無小補,更重要是希望這個大獎,讓更多人看見鱷魚嶼的珍貴,一同保護這座海上綠洲。

近30年,父子二代,把一座小小島嶼搞的綠意昂然,成為灰色廈門灣區中的綠珍珠。拜訪行程中,總是好奇什麼動力將父子倆綁在島上,用著一生心力守了下去,當兩天一夜的島上遊走,書林內望見海上晨曦,總於懂得林北水說的,住久了!就會愛上的道理。

離岸,一葉小舟,十餘乘客,凝望無語。原來船遠,心還沒跟上,全都漂浪在島嶼散發保育芬芳的泥土上。

※ 本文轉載自作者部落格:「漂浪。島嶼」

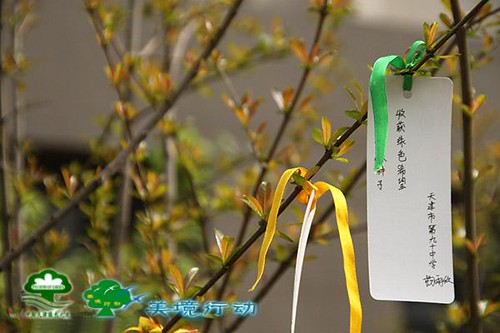

這種柳樹非常適應當地的環境,插一節樹枝就能活,容易開展、成本低,修復生態作用強,這些都非常符合生態工作假期的理念。

這種柳樹非常適應當地的環境,插一節樹枝就能活,容易開展、成本低,修復生態作用強,這些都非常符合生態工作假期的理念。

一款名為「哥本哈根輪」(Copenhagen Wheel)的腳踏車輔助裝置,內建電池、馬達、無線傳輸及感應器。

一款名為「哥本哈根輪」(Copenhagen Wheel)的腳踏車輔助裝置,內建電池、馬達、無線傳輸及感應器。

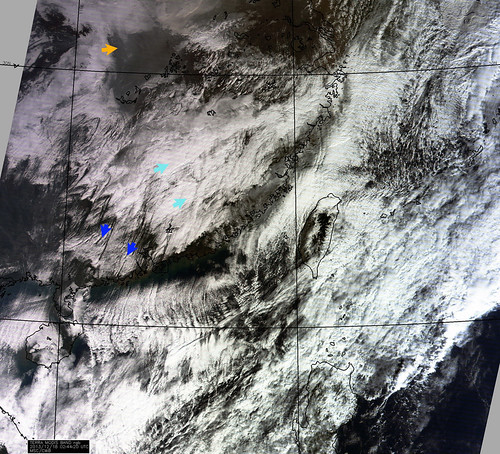

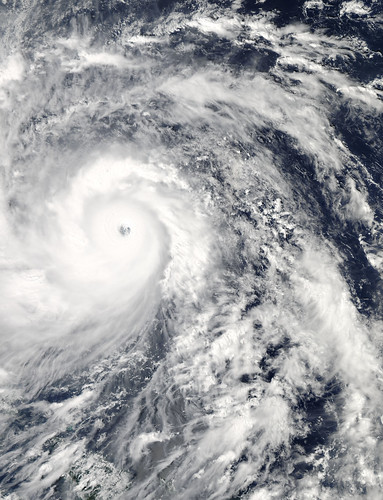

今年秋颱偏多、強度似乎也增強,如重創菲律賓的海燕颱風,即是有衛星觀測圖以來,強度最強的。對此,鄭明典認為,根據長期觀測,太平洋極有可能要進入「年代際變化」(Decadal Oscilaltion)週期,此後10~20年間,海溫升高,各項海上環境因子更有利颱風形成,颱風數量將隨之增加。

今年秋颱偏多、強度似乎也增強,如重創菲律賓的海燕颱風,即是有衛星觀測圖以來,強度最強的。對此,鄭明典認為,根據長期觀測,太平洋極有可能要進入「年代際變化」(Decadal Oscilaltion)週期,此後10~20年間,海溫升高,各項海上環境因子更有利颱風形成,颱風數量將隨之增加。