An Indonesian court has found the palm oil company PT Kallista Alam guilty of illegally burning large swathes of the Tripa peat forest, which lies within Sumatra’s Leuser Ecosystem, the only place on Earth where tigers, elephants, rhinos, and orangutans can be found living together in the wild.

The court ordered the company to pay 114.3 billion rupiah (US$9.4 million) in compensation and 251.7 billion rupiah (US$20.8 million) to restore the affected areas of forest.

The case wasbrought against PT Kallista Alam by the Indonesian Ministry of Environment.

“This is a clear message to companies working in Aceh who think they can destroy protected forests and get away with it,” said Muhammad Nur, chairman of the Aceh branch of the nonprofit group Walhi, or Friends of the Earth Indonesia.

The senior judge at the Meulaboh District Court, Rahmawati SH, said PT Kallista Alam had illegally used fire to clear forest land and was in breach of National Law N° 32/2009 on Environmental Protection and Management.

The court also ordered the confiscation of 5,769 hectares of land managed by PT Kallista Alam and set a 5 million rupiah (US$423) daily fine for each day the company delays paying the compensation and restoration costs.

Kamaruddin, a lawyer working with communities in the Tripa region, said the court ruling should serve as a wake-up call to any company thinking of investing within the Leuser Ecosystem, which is a National Strategic Area. “They could suffer the same fate as PT Kallista Alam.”

He said it should also be a reminder to others who deliberately burn forests, or allow forest burning within their concessions, that they could also be prosecuted. “The judges’ decision in this case clearly illustrates a move towards improved law enforcement against environmental offenders in the region.”

The director of the Sumatran Orangutan Conservation Programme, Ian Singleton, welcomed the ruling and said the level of interest in Tripa and the Leuser Ecosystem worldwide “shows clearly just how seriously concerned the international community is right now about the fate of these forests and their globally important biodiversity.”

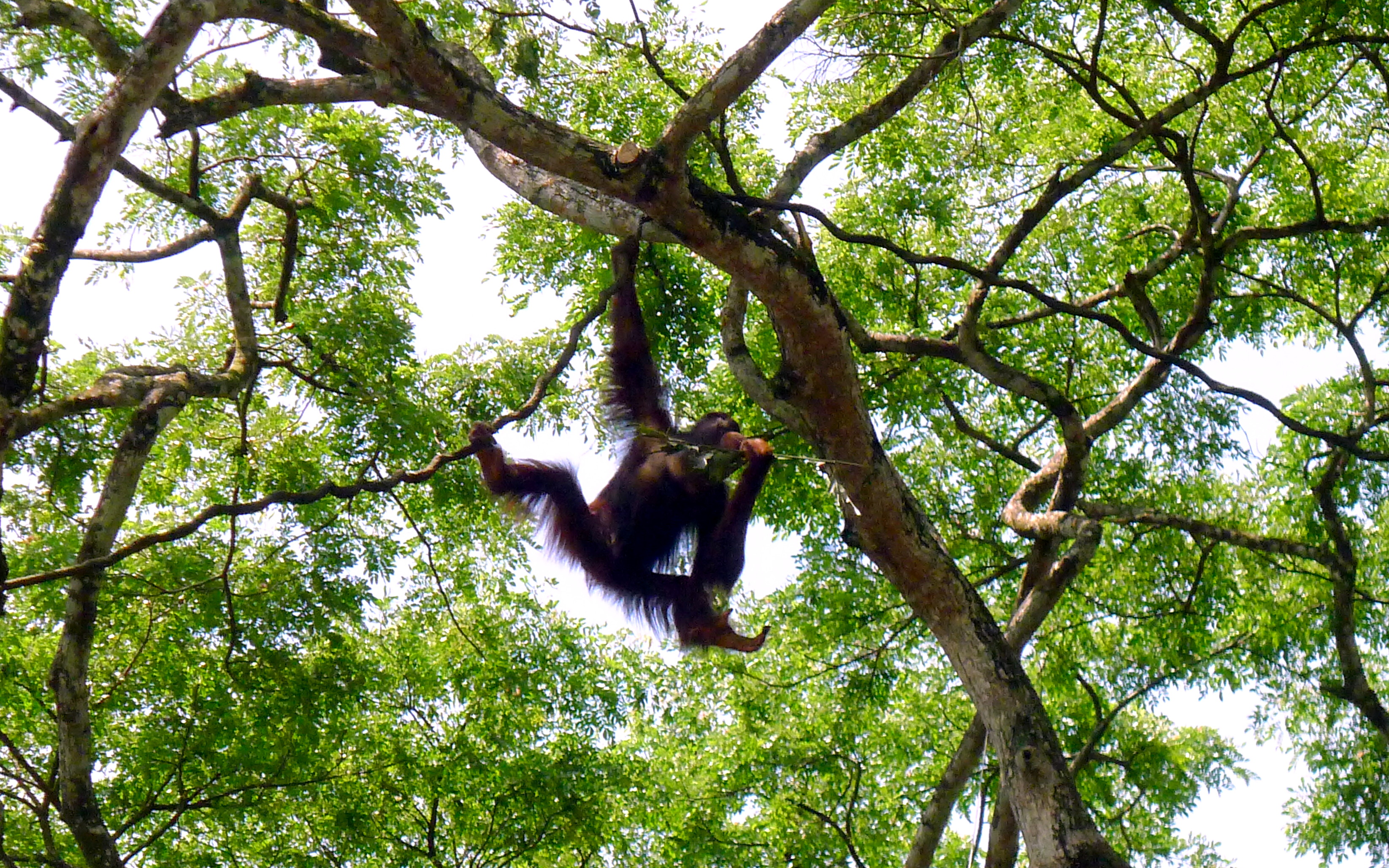

The Tripa swamp forest is a last bastion for orangutans and is home to many other endangered species.

Walhi said that the groundbreaking verdict is the result of just one of several civil and criminal prosecutions underway against PT Kallista Alam and four other oil palm companies with concessions in Tripa, namely PT Surya Panen Subur II, PT Dua Perkasa Lestari, PT Gelora Sawita Makmur, and PT Cemerlang Abadi.

“Each faces the possibility of serious financial consequences as a result of their illegal clearance, burning, and drainage of Tripa’s unique peat swamp ecosystem. Some of the company directors and members of senior management also risk prison terms in cases against them for their actions on the ground,” said Walhi.

Endangered Species

There are only about 6,500 orangutans remaining in Sumatra, and one of the densest populations is in Tripa.

Up to 100 orangutans are thought to have perished in forest clearing and peat burning in Tripa, and experts say they are now close to being exterminated in the area.

There were some 2,000 to 3,000 orangutans in the area in the 1990s, but only a few hundred are left today.

Orangutans are not the only animals in jeopardy as the Tripa swamp is slashed and burned; the area has also been home to Sumatran tigers, Malayan sun bears and other endangered and protected wildlife.

Singleton said, “Tripa is one of only three remaining peat swamp forests left containing orangutans in Sumatra, and it’s impossible to overstate the importance of protecting every last hectare of each of them.”

“Orangutan densities can reach as high as eight per square kilometre in these areas, compared to an average of around only one or two per square kilometre in dryland forests,” he said.

“These peat swamps have justifiably been referred to as the ‘orangutan capital of the world’. The Leuser Ecosystem also offers the only real hope of survival for Sumatra’s other key iconic megafauna: the Sumatran tiger, rhino, and elephant.”

Graham Usher, a landscape protection specialist with the Swiss-based PanEco Foundation, said the court’s decision was a huge victory. “It represents one significant step in the right direction, but I think many more such steps are needed before we will really see a change in the behaviour of companies and officials.”

Usher said the Leuser Ecosystem provided locally and globally important environmental services. “For Aceh alone these have been valued in excess of US$400 million per year, and the region’s contribution to mitigating climate change through its carbon sequestration function probably stretches into billions of dollars.”

“It is very encouraging that companies and decision makers destroying these services in Indonesia are finally being held accountable for the economic damage their illegal activities cause,” said Usher, “and all credit is due to the Ministry of the Environment for their efforts in prosecuting this case.”

International Protests

In August 2011, the then governor of Aceh province, Irwandi Yusuf, granted PT Kallista Alam a permit to develop a 1,605-hectare oil palm plantation in the heart of Tripa.

After a large-scale international protest, the Indonesian environment ministry decided to investigate the issuance of the permit.

In September 2012, Governor Zaini Abdullah revoked the permit in accordance with a ruling by the Administrative High Court in Medan, which said the license was illegal.

PT Kallista Alam appealed and, in May 2013, the Banda Aceh Administrative Court ruled in the company’s favor and overturned the revoking of the permit, saying that it was not legally binding because the court decision was being challenged in the Supreme Court.

PT Kallista Alam’s Supreme Court appeal has since been rejected in a ruling that supercedes that of the Banda Aceh court.

Spatial Plan Endangers Ecosytem

Muhammad Nur said that Aceh’s parliament is pushing the new spatial plan, which they recently legalized with a new Provincial Government Regulation, known locally as the Qanun RTRW Aceh.

“The Qanun completely ignores the protected status of the Leuser Ecosystem, and the intention is to open up large areas of protected forests for road building, mining, and palm oil and timber concessions,” said Nur, who heads the Aceh branch of Walhi.

“This will, in effect, end Aceh’s chances for long-term sustainable development as it will cause further destruction of critical watersheds, leading to ever more frequent flash floods, landslides, and other environmental disasters,” he said.

“The companies lobbying for this new plan, and the Aceh government itself, should be held accountable for all the damage that will ensue,” said Nur on Thursday. “We hope yesterday’s result will serve as a strong warning that if you destroy our forests, we are not afraid to fight back.”

“We thank the judge for delivering a just and fair verdict in this case, and all the people around the world who have been calling for enforcement of national laws protecting the Leuser Ecosystem,” said Nur. “This will be a long battle, but it is one we simply cannot afford to lose, no matter what the cost.”

According to local media reports, the draft spatial plan has been submitted to the Ministry of Home Affairs for review.

Singleton is one of the leading voices against the plan. “In addition to our ongoing campaign to save and restore the Tripa peat swamps, the Sumatran Orangutan Conservation Programme is also trying to block the new spatial plan.”

“If approved, this new plan would result in the rapid devastation of most of Aceh’s remaining lowland forests,” said Singleton. “It will not only seriously impact biodiversity and regional carbon emissions, but also seriously jeopardise the lives and livelihoods of many thousands of Aceh’s four million people.”

“Flash floods already kill hundreds in Aceh each year and floods and droughts have major impacts on agricultural production. Human deaths and economic losses to local communities will both increase dramatically if these developments are not stopped immediately,” Singleton warned.

Usher said, “Much of Aceh’s remaining forests are on steeply sloping terrain that should be off limits to development under existing spatial planning regulations. Clearing forests and building roads in such areas is simply not safe.”

The Asia chapter of the Association for Tropical Biology and Conservation says that Aceh’s forests are “essential for food security and regulating water flows in both the monsoon and drought seasons to irrigate rice fields and other cash crops. Forest disruption in Aceh’s upland areas will increase the risk of destructive flooding for people living downstream in the coastal lowlands.”

Devastating Fires

At least 2,800 hectares of the Tripa forest were devastated by fires in March 2012, and most of the hotspots occurred on the deepest peat.

In just five days, there were no less than 87 fire hotspots in three of the oil palm concessions within Tripa – those owned by PT Kallista Alam, PT Surya Panen Subur II, and PT Dua Perkasa Alam.

This was the highest intensity of fire hotspots recorded in a five-day period in Tripa since satellite monitoring of Indonesia’s fire hot spots began in late 2000.

Demand for Palm Oil

The international demand for palm oil is massive. According to the global conservation organization WWF, about half the packaged food now found in supermarkets contains palm oil. It is present in all kinds of produce ranging from biscuits and peanut butter to chocolate and ice cream. It’s in all kinds of ready meals and breakfast cereals, and in shampoo, cosmetics, shaving cream, soap, and industrial lubricants.

Palm oil is now also being used to make biofuel, the production of which actually increases greenhouse gas emissions.

As recently as the 1960s, 82 percent of Indonesia was covered with tropical rainforests, but the country now has one of the fastest deforestation rates in the world.

Between 1990 and 2005, Indonesia lost more than 28 million hectares of forest, including 21.7 hectares of virgin forest. It is estimated that, from 2000 to 2010, about 1.125 million hectares were lost.

Aceh has the most forest cover of any province on the Indonesian island of Sumatra, but has lost more than a third of its forests in the past 20 years.

According to a report published in 2007 by the United Nations Environment Programme, palm oil plantations are currently the leading cause of rainforest destruction in Malaysia and Indonesia.

Close to 90 percent of the world’s palm oil is produced in Indonesia and Malaysia. Indonesia’s oil palm plantations already cover some nine million hectares and there are projections that 26 million hectares of the country could be covered by palm oil plantations by 2025.

The country produces close to 27 million tonnes of palm oil a year, which is nearly 50 percent of the estimated global consumption of 58 million tons in 2013. The monetary gain is US$20 billion in export earnings.

The Aceh branch of Walhi believes there is intense pressure on Governor Abdullah to allow the Leuser Ecosystem area to be used for oil palm cultivation.

According to Walhi Aceh, five oil palm plantation companies have applied for permits to cultivate palm oil on sites within the Leuser Ecosystem, in East Aceh and Aceh Tamiang.

There are statistics showing that 36,000 hectares of the ecosystem were deforested from 2005 to 2009. Data analysed by the Leuser Ecosystem Management Agency showed that, in early 2005, 1.982 million hectares of land in the ecosystem was covered by forest. In 2009, there were 1.946 million hectares of forest left.

It has been alleged that PT Kallista Alam started clearing the Tripa peat forest and planting oil palms well before their permit was issued.

It has been stated in testimony during criminal proceedings that the company’s site permit expired in February 2011 and was not extended by the regent of Nagan Raya because the site in question is located within Leuser Ecosystem.

The prosecutors say this means the company never had formal permission to clear the forest and should never have been granted a permit by Irwandi Yusuf.

PT Kallista Alam has denied violating any environmental laws. It said it hadn’t caused any environmental destruction or pollution and called the environment ministry’s allegations obscure, unclear, and lacking in evidence.

The company said there was no legal foundation for the ministry’s allegations about environmental damage. It challenged the validity of the data presented by the ministry and said any burning it carried out in the Tripa forest was done in line with regulations.

徐啟翔表示,除了「不傷害動物」是愛維根的核心理念,友善環境同樣是他們的理想。徐啟翔指出,畜牧業產生大量二氧化碳與甲烷造成暖化等現象,其實大眾早有所知悉,但如何能有實際的因應與作為?他們認為,就該從飲食來下手,從「日常的小改變」做起。

徐啟翔表示,除了「不傷害動物」是愛維根的核心理念,友善環境同樣是他們的理想。徐啟翔指出,畜牧業產生大量二氧化碳與甲烷造成暖化等現象,其實大眾早有所知悉,但如何能有實際的因應與作為?他們認為,就該從飲食來下手,從「日常的小改變」做起。 愛維根也開放消費者參與查證與推薦產品,試賣的一個月,消費者便已經推薦了10多件商品,除了讓消費者參與這間店可以賣什麼商品的同時,對店家來說,也能更加理解消費者的真實需求。

愛維根也開放消費者參與查證與推薦產品,試賣的一個月,消費者便已經推薦了10多件商品,除了讓消費者參與這間店可以賣什麼商品的同時,對店家來說,也能更加理解消費者的真實需求。 徐啟翔透露,除了透過提供產品來從消費習慣上逐步改變外,愛維根還打算舉辦課程包括邀請營養師、烹飪師、環境教育講師開課。

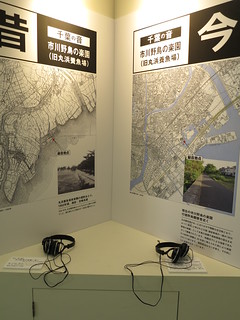

徐啟翔透露,除了透過提供產品來從消費習慣上逐步改變外,愛維根還打算舉辦課程包括邀請營養師、烹飪師、環境教育講師開課。 一方驚魂未定,這方才不急不徐對我解釋,他剛好也要去千葉,原本就是要搭此班車,時間緊迫沒空跟我解釋,因為下班車子得等40分鐘,所以就先做再說。

一方驚魂未定,這方才不急不徐對我解釋,他剛好也要去千葉,原本就是要搭此班車,時間緊迫沒空跟我解釋,因為下班車子得等40分鐘,所以就先做再說。

我跟大庭博士約好週二上午9點見面,於是提早一天傍晚到達,我住的是一間日本連鎖的商務旅館,大部分的日本人不善於英文溝通,櫃台小姐支唔半天吐不出一句英文,還好我早就透過網路解決了一切,房間設施簡單,我從窗戶看出去,居然正對著一家補習班,整片落地窗裡坐滿了穿著黑色立領制服的高中生,老師在台上滔滔解惑,黑板上寫得密密麻麻,這景象簡直是回到台北的南陽街。

我跟大庭博士約好週二上午9點見面,於是提早一天傍晚到達,我住的是一間日本連鎖的商務旅館,大部分的日本人不善於英文溝通,櫃台小姐支唔半天吐不出一句英文,還好我早就透過網路解決了一切,房間設施簡單,我從窗戶看出去,居然正對著一家補習班,整片落地窗裡坐滿了穿著黑色立領制服的高中生,老師在台上滔滔解惑,黑板上寫得密密麻麻,這景象簡直是回到台北的南陽街。

贊助創作

贊助創作

新年伊始,也試着為香港的環保運動來個回顧和敬禮。

新年伊始,也試着為香港的環保運動來個回顧和敬禮。

與聲學研究者 大庭昭代博士相會

與聲學研究者 大庭昭代博士相會

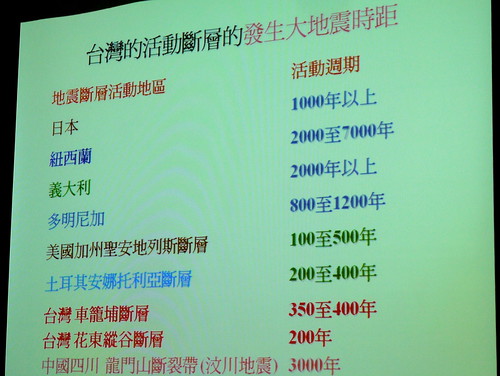

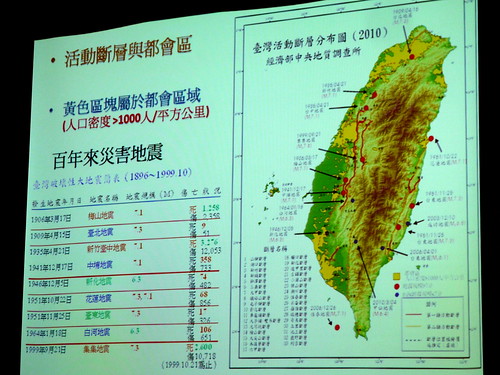

陳文山說,經濟部中央地質調查所於2010年公佈的

陳文山說,經濟部中央地質調查所於2010年公佈的

《食品衛生管理法》修正案歷經54天立院協商,最後仍未及於會期前審查,草草落幕。不容立法怠惰,今消基會召開記者會,要求立院加開臨時會,務必讓目前修法版本過關,讓民眾飲食平安過好年;同時呼籲民眾,打電話給選區立委,要求召開臨時會審議食管法。

《食品衛生管理法》修正案歷經54天立院協商,最後仍未及於會期前審查,草草落幕。不容立法怠惰,今消基會召開記者會,要求立院加開臨時會,務必讓目前修法版本過關,讓民眾飲食平安過好年;同時呼籲民眾,打電話給選區立委,要求召開臨時會審議食管法。