※編按:上禮拜看完美麗的活化石鸚鵡螺介紹後,這禮拜我們將介紹頭足類這個大家庭在海洋中生存的本領,你會發現牠們四肢(八肢?)非常發達之外,頭腦一點都不簡單!迫不及待了嗎?那就趕快來發現其中奧祕!

頭足類是相當成功的掠食者,牠們擁有許多特技讓他可以輕易地捕捉獵物。快速的游泳能力,使魷魚在追捕獵物上佔有很大的優勢;牠們在白天時棲息於較深的海中休息並可避免被其他掠食者發現,而在夜晚來臨時浮至水面捕食那些在夜間才會出來活動的魚類及蝦、蟹類。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

通常頭足類會先以視覺搜尋獵物,等到發現獵物後便會悄悄接近,伺機而動,待時機成熟,便快速的伸出觸腕,藉著觸腕尖端的吸盤強大的吸附能力及觸腕和腕足的肌肉的收縮,便能將獵物捕捉到手。

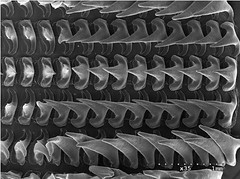

觸腕的肌肉非常有彈性,所以能在極短的時間內快速且有力地伸出與縮回,觸腕縮回後,原本張開的其他八隻腕足一起將獵物包圍,這個時候,獵物要逃脫的機率已經是微乎其微。頭足類觸腕及腕上的吸盤,是牠們特有的捕食構造,能藉由吸盤產生的吸力,搭配吸盤開口上銳利的齒環,或由齒環特化成的利鈎,牢牢地捉住獵物。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

章魚沒有觸腕,所以通常會躲在岩洞或珊瑚礁中等待獵物經過,再一舉成擒。其腕上的吸盤具發達的神經接受器,所以有些種類會在海中匍匐前進,以長長的腕足四處探索,發現獵物之後再上前包圍。即使是躲在岩洞中,甚至是酒瓶中的螃蟹,章魚也能施展其神乎其技的軟骨功,鑽進縫中捕得獵物。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

龍珠 獵物的死亡之門

其實,頭足類身上的堅硬物質並不多,體積較大的有口球中的喙與頭裡包圍著大腦的軟骨組織,所以,只要大於這兩樣構造的洞,章魚都能毫無困難的通過。口球就是經常可以在餐廳裡吃到的龍珠,因為其肌肉特殊的咬勁而成為餐桌上的佳肴。口球位於頭的前端、腕足的基部的後端,內含幾丁質的喙與齒舌,外圍著發達的肌肉。幾丁質喙分上下兩部份,形狀似鸚鵡的喙,可以在捕捉到獵物之後咬住獵物,將唾液腺中的酵素注入獵物體內使其昏迷或死亡,再將獵物撕碎分解,送入食道。齒舌是除了双殼綱以外所有軟體動物的共同特徵,其形狀為帶狀,上有七排或九排似齒的構造,被喙咬碎的食物便是經由齒舌這個輸送帶送往食道中。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

食道必須穿過頭部才會進到外套膜中的胃,而頭足類發達的大腦在頭部則是圍著食道生長,因此頭足類不能吞食體積過大的食物,以免對腦部造成傷害。但是,可別因為這樣就低估了頭足類獵物的大小,雖然魚類餌料受限於其口部張開的大小,但是因為頭足類的捕捉工具是觸腕與腕足,所以,只要是觸腕與腕足可以捕捉到的獵物都可以是頭足類的食物。

頭足類是掠食性的食肉動物,因此屬於海洋食物鏈中高階層的消費者。由於其特殊的捕食技巧,使其能夠適應不同的食物來源,除了能有效捕食魚、蝦、蟹類及其他頭足類等動物之外,同樣也能捕食行動力較弱的螺貝類。

機會掠食者 同類也倒楣

頭足類是機會型的掠食者,幾乎是遇到什麼就吃什麼,沒有特定的捕食對象,因此他們的食物組成與其生活的水層中棲息的種類有關,所以有食物組成偏向游泳動物、底棲動物、或浮游動物的差別。但因為大多數頭足類都有垂直水域的活動,因此食物中也有可能出現在其他水層生活的種類。

頭足類同類相殘的情形十分特殊,例如在北太平洋赤魷(Ommastrephes bartrami)的胃內含物中就可以發現,除魚類及甲殼類之外,其他頭足類所佔的比例可達一半以上。這表示在北太平洋赤魷中同類相殘的情形非常普遍,而這樣的行為會對其族群死亡與入添率造成什麼影響,是個有趣的問題。

由於頭足類在海洋中不僅捕食多種甲殼類,與魚類產生競爭,並且大量捕食經濟性魚類及其幼魚,因此對部份經濟性魚類的數量產生影響。而當與頭足類競爭食物的魚類因為過漁或使用不當漁法使魚群數量減少時,則會造成頭足類捕獲數量增加,這種情形在非洲的沙哈拉海岸、東南亞的暹羅灣及臺灣沿岸的漁獲組成中都曾被發現過。了解頭足類的食性及與魚類的競爭關係,將是探討漁業經濟與海洋生態系平衡與否的重要課題。

神不知鬼不覺的超高避敵技巧

頭足類是食物鏈中高級的消費者,不過還是有不少其他海洋掠食者等待著捕食頭足類。其中,海洋哺乳類是頭足類最大的敵人,如齒鯨與海豚,在齒鯨與海豚的胃內含物調查中,經常可以發現大量的喙,也就是齒鯨與海豚消化完頭足類之後所剩下,可供辨識的堅硬物質,而抹香鯨的體表甚至可以發現其與大王魷魚的掠食戰爭中所遺留的傷疤。因此我們可以認定,頭足類是齒鯨與海豚喜愛的食物之一。

再者,海豹等其他海洋哺乳類也會捕食頭足類,而企鵝也會潛入海中尋找頭足類的蹤跡,其他海鳥也會捕食接近海水表面的頭足類。甚至頭足類尤其是魷魚也有同類相殘的情形發生。而部份強力的甲殼類捕食者如蝦蛄等與頭足類相遇時,誰勝誰敗得經過一番大戰才能知道了。

這樣看來,頭足類似乎是強敵環伺,但是,跟頭足類有神奇的捕食技巧一樣,他也擁有高超的避敵技巧。魷魚與槍烏賊可以用其快速的游泳能力來避敵,大洋遊走性的頭足類,由於其色素細胞的變化,可以造成反隱蔽(countershading)的效果,也就是將其背部顏色變深,腹部顏色變淺,當陽光由上往下照射時,頭足類的顏色變得均勻而不明顯,無論捕食者在上方或下方都不易看到頭足類。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

若是不幸被抓到,頭足類還能在第一時間內噴出墨汁,趁敵人注意力被引開的時候一溜煙地逃走。但是噴墨汁的特技不能在短時間內重複多次,否則墨囊內的墨汁存量不夠,就達不到避敵的效果了。墨汁同樣也對善於漁具漁法的人類沒有作用,反而因為墨汁具很高的營養價值且據稱有防癌功效,因此被加入麵條或麵包當中而成為另類的食材。

章魚避敵的方法更是多樣,平常即以色素細胞的變化及皮膚皺紋的應用,將自己完全隱匿於環境之中,或是躲避在礁岩石縫及任何可供躲藏的容器中,有時環境當中沒有適合的洞穴時還會將附近的小石頭以吸盤黏附,蓋住自己,自製巢穴。當躲藏於洞穴中,有時會將腕足外翻包圍住身體,只露出強而有力的喙以保護自己。部份頭足類如小孔蛸(Cistopus indicus)及耳烏賊(Sepiolidae)則會鑽入沙中,只留一對眼睛在外面,除避敵外,也是等待獵物靠近的好方法。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

豹斑章魚(Hapalochlaena spp.)的唾液腺具有毒液,而且是屬於能夠在短時間內使人致死的河豚毒(一種神經毒: tetrodotoxin),因此部份種類的墨囊幾乎完全退化,當遇見敵人時便展現其特殊的體色,告示敵人他是不好惹的。另外一些章魚的腕足肌肉具有自割的能力,當遇見敵人而無法完全逃脫時,就自割一隻腕,引開敵人的注意力,趁機逃走,斷裂的腕會很快的再生,以防不期再遭遇到其他的敵人。